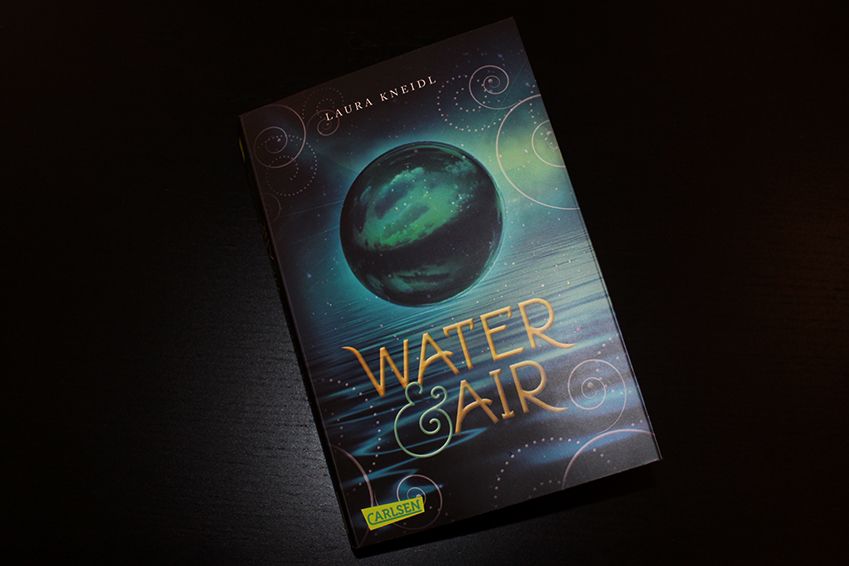

Titel: Water & Air

Autor: Laura Kneidl

Verlag: Carlsen

Einband: Softcover

Seiten: 480

Alter: ab 14 Jahren

ISBN: 978-3-551-31544-1

Preis: CH: 17,90 CHF/D: 12,99 €/A: 13,40 €

Erscheinungsdatum: März 2017

Klappentext:

Seit dem Anstieg der Meeresspiegel leben die Menschen in Kuppeln unter Wasser oder in der Luft. Mit ihren achtzehn Jahren hat Kenzie noch nie die Sonne gesehen und ihr Leben in der Wasserkolonie unterliegt strengen Normen. Schließlich hält sie es nicht mehr aus und flieht in eine Luftkolonie, um dort einen Neuanfang zu wagen. Doch dann wird sie zur Hauptverdächtigen in einer mysteriösen Mordserie und nur Callum mit dem geheimnisvollen Lächeln hält zu ihr. Aber nicht nur den beiden droht Gefahr, auch das Schicksal der gesamten Kolonie steht auf dem Spiel.

Zur Autorin:

Laura Kneidl schreibt Romane über unverfrorene Dämonen, rebellische Jäger, stilsichere Vampire und uniformierte Luftgeborene. Sie wurde 1990 in Erlangen geboren und entwickelte bereits früh in ihrem Leben eine Vorliebe für alles Übernatürliche. Inspiriert von zahlreichen Fantasy-Romanen begann sie 2009 an ihrem ersten eigenen Buchprojekt zu arbeiten, seitdem wird ihr Alltag von Büchern, Katzen, Pinterest und Magie begleitet. (Quelle: Amazon.de)

Weitere Infos unter www.laura-kneidl.de.

Eine fesselnde Lektüre, die zum Nachdenken anregt

Aufmerksam auf das Buch wurde ich durch die Autorin selbst, da ich ihr auf Twitter und Facebook folge. Durch ihre mehrmaligen Ankündigungen und wohldosierten Informationen zur Geschichte hat sie mich extrem neugierig darauf gemacht, sodass ich es mir Ende Februar bestellte.

Das Cover fand ich bereits auf den Bildern, die ich vorher gesehen habe, sehr ansprechend. Als ich das Buch dann aber in Händen hielt, fielen mir die einzelnen Ornament-Zeichnungen auf, die sich durch das gesamte Buch zogen – was ich sehr schön fand. Da sieht man mal wieder, wie wichtig auch die Verpackung sein kann. Ein ansprechendes Äußeres macht definitiv auch Lust darauf, ins Innere zu schauen.

Und das hatte es in sich – der Klappentext hat hier definitiv nicht zu viel versprochen. Zunächst lernt der Leser die 18-jährige Kenzie kennen, die in einer Kuppel im Meer aufwächst. Eingeschlossen von Wasser, spiegelt die Kolonie Kenzies Leben wider. Auch sie fühlt sich eingesperrt. Die Zukunft, die sie sich erträumt, wird von dem System, in dem sie lebt, nicht gestattet. Sie kann sich nicht frei entfalten und dem Beruf nachgehen, den sie sich wünscht. Frauen sind dazu da, die Kolonie durch Nachwuchs am Leben zu erhalten, auf dem Feld zu arbeiten oder sonst eine niedere Arbeit zu verrichten. Wer dem nicht nachkommt, der wird aufs Festland verbannt, das jedoch keine Lebensgrundlage mehr bietet und somit den sicheren Tod bedeutet.

Doch Kenzie will sich diesem Schicksal der Verbannung, das ihr – nicht nur wegen ihres Berufswunsches, sondern auch wegen eines schrecklichen Geheimnisses, das ich hier nicht verraten möchte – bevorsteht, nicht beugen. Und so flieht sie in einem günstigen Moment in die Luftkolonie. Aber auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Mit dem Auftauchen von Kenzie geschehen plötzlich mysteriöse Morde, für die sie verantwortlich gemacht wird. Nur Callum glaubt an ihre Unschuld. Er ist Mitglied des Rates der Luftkolonie, Beauftragter der Sicherheit – eine Art Polizei – und setzt sich für sie ein.

Ab hier nimmt die Geschichte Fahrt auf. Die Dystopie wird immer mehr zum Krimi gemischt mit einer sich langsam entwickelnden Liebesgeschichte zwischen Kenzie und Callum. Die beiden machen es sich zur Aufgabe, die Morde aufzuklären und Kenzies Unschuld damit ein für alle Mal zu beweisen. Doch ihre Spuren verlaufen jedes Mal im Sande und Verdächtige stellen sich als »unschuldig« heraus – zumindest, was die Morde angeht. Auch als Leser wurde ich mehr als einmal auf die falsche Fährte geführt. Immer wenn ich dachte, jetzt weiß ich, wer der Mörder ist, wurde ich eines Besseren belehrt.

Am Ende der Geschichte überschlagen sich die Ereignisse, was dazu geführt hat, dass ich das Buch nicht mehr aus der Hand legen konnte. Hätte ich mehr Zeit zum Lesen gehabt, hätte ich es vermutlich an einem Tag verschlungen, so hat mich die Geschichte drei Tage lang begleitet. Und ich habe es nicht bereut.

Laura Kneidl hat mich mit diesem Buch in eine mögliche Zukunft dieser Welt entführt, die definitiv zum Nachdenken anregt. Hintergrundinformationen werden nach und nach eingestreut, so dass es einem beim Lesen fast nicht auffällt. Und die Figuren und ihre Handlungen waren sehr gut nachvollziehbar.

Kenzie ist nicht das typische Mädchen, das man oft in Büchern findet. Sie wartet nicht darauf, dass ihr Prinz kommt und sie rettet. Sie nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Am Anfang hat mich allerdings die Darstellung von Callum etwas gestört, er ist »scheinbar« perfekt, sieht gut aus und ist zugleich mysteriös. Dahinter steckt jedoch auch bei ihm ein Geheimnis. Nachdem dieses offenbart wurde, hat sich meine Meinung über ihn geändert. Ich konnte ihn nun besser verstehen. Der schöne Schein zeigte sich also nicht nur bei den Kolonien, sondern auch bei den Figuren, eine Tatsache, die sich wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte zieht.

Der Schreibstil von Laura Kneidl ist flüssig, weshalb sich das Buch sehr angenehm lesen lässt. Sehr gut fand ich außerdem, dass in der Geschichte auch Themen wie Drogen, Homosexualität und der Umgang mit älteren Menschen angesprochen werden. Eigentlich Themen, für die ein einziges Buch nicht ausreicht. Das Einzige, was für mich ein wenig zu kurz kam, ist die Wasserkolonie. Hier hätte ich gerne noch etwas mehr erfahren, zum Beispiel über die medizinische Versorgung. Aber das tut der Geschichte überhaupt keinen Abbruch. Denn sie ist wirklich gelungen, fesselnd, spannend und regt zum Nachdenken an. Vielen Dank, Laura Kneidl, für diese schönen Mußestunden mit Kenzie und Callum.