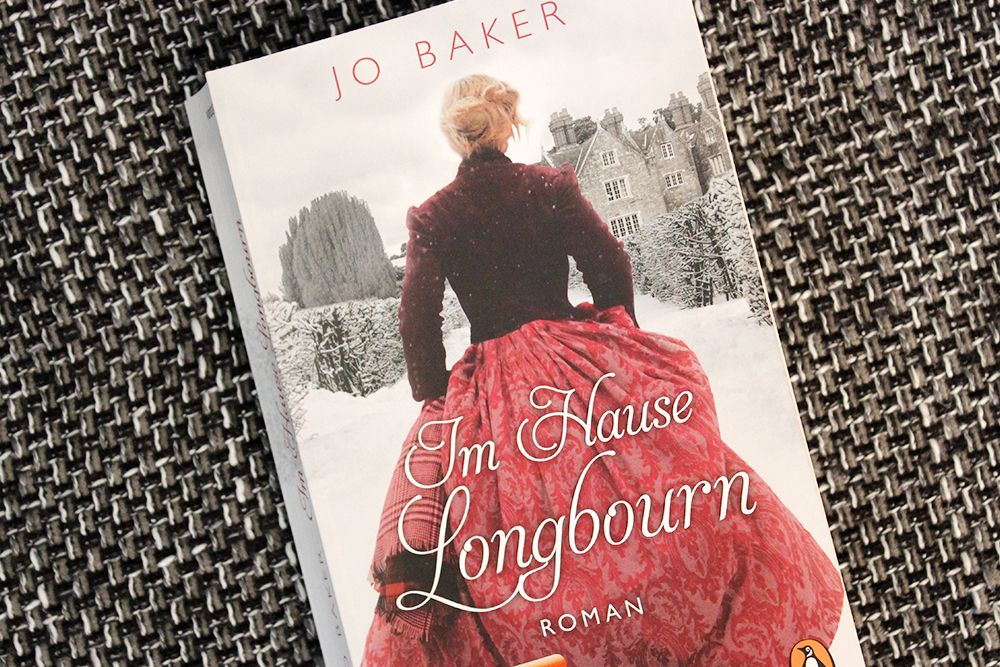

Titel: Im Hause Longbourn

Autor: Jo Baker

Verlag: Penguin Verlag

Einband: Taschenbuch

Seiten: 448

Alter: keine Altersempfehlung

ISBN: 978-3-328-10027-0

Preis: CH: 14,90 CHF/D: 10,00 €/A: 10,30 €

Erscheinungsdatum: 11.10.2016/Originalausgabe: 2013

Klappentext auf dem Taschenbuch:

Eine mächtige Familie und ihre Dienstboten. Und ein Haus, das alle Geheimnisse kennt.

Während oben in den Salons von Longbourn die Töchter der Familie Bennet überlegen, wie sie die reichen Junggesellen Mr Bingley und Mr Darcy einfangen können, müht sich unten in den Diensträumen das Hausmädchen Sarah über Wäschebottichen und Töpfen ab und träumt dabei von einem anderen, aufregenderen Leben. Als ein neuer Hausdiener im Herrenhaus auftaucht, scheint er wie die Antwort auf ihre Stoßgebete. Doch James hütet ein Geheimnis von großer Sprengkraft. Es könnte das Leben auf Longbourn für immer verändern.

Zur Autorin:

Jo Baker wurde in Lancashire geboren und studierte an der Oxford University und der Queen’s University in Belfast, wo sie ihre Leidenschaft fürs Schreiben entdeckte. Seither veröffentlichte sie fünf Romane, die ihr in der Presse viel Lob einbrachten. Mit »Im Hause Longbourn« gelang ihr der internationale Durchbruch. Jo Baker lebt mit ihrer Familie in Lancaster. (Quelle: www.buch.ch und Angaben im Buch.)

Kurze Zusammenfassung:

Das Buch »Im Hause Longbourn« ist ein historischer Roman, der an »Stolz und Vorurteil« von Jane Austen anknüpft und das Leben und Arbeiten der Dienstboten des Hauses näher beschreibt. Es ist in drei Bände unterteilt und den einzelnen Kapiteln ist jeweils ein Zitat aus »Stolz und Vorurteil« vorangestellt.

Der erste Band stellt hierbei eine Einführung in die Handlung und der Charaktere dar. Erste Konflikte werden sichtbar.

Im zweiten Band nimmt die Handlung Fahrt auf, Beziehungen werden geknüpft, die Liebesgeschichte zwischen Sarah und James wird zum zentralen Thema.

Im dritten Band wird schließlich alles Bisherige auf den Kopf gestellt. Die Vergangenheit wird aufgelöst und schlägt eine Brücke zu dem, was der Leser bereits in den ersten beiden Bänden erfahren hat. Am Ende wird natürlich alles gut, aber wie, möchte ich euch an dieser Stelle nicht verraten.

Schöne Geschichte, aber eine etwas zu langatmige Handlung …

Da ich ein riesiger Fan der Bücher von Jane Austen bin, habe ich mich sehr auf Jo Bakers »Im Hause Longbourn« gefreut. Ich war überaus gespannt darauf, wie die Autorin das Leben der Dienstboten der Familie Bennet aus »Stolz und Vorurteil« beschreiben würde und welche Irrungen und Wirrungen sie sich für sie ausgedacht haben mochte. Da die Dienstboten selbst in der Romanvorlage nur einmal kurz erwähnt wurden, gab es hier viel Raum für eigene Ideen und Entfaltung. Was die Charaktere, die Geschichte im Allgemeinen und den Stil anging, wurde ich auch durchaus nicht enttäuscht. Doch die langatmige Handlung, die andauernden Wiederholungen und die teilweise lieblose Darstellung der (für mich so geliebten) älteren Bennet-Schwestern ließen mich das Buch nicht so genießen, wie ich es gerne getan hätte. Aber eins nach dem anderen …

Die Charaktere des Buches, zumindest die der Dienstboten, haben mir gut gefallen. Zunächst lernt der Leser Mr und Mrs Hill, Sarah und Polly kennen, die im Haushalt der Bennets alle Hände voll zu tun haben. Als mitten im Dienstjahr unerwartet James auftaucht, wird er, aus Gründen, die erst später aufgeklärt werden, als Hausdiener eingestellt. Er kümmert sich um die Pferde, bedient die Familie und ihre Gäste und nimmt vor allem Sarah sehr viel Arbeit ab. Er scheint von Anfang an in Sarah verliebt zu sein, warum das so ist, wird aber (leider) nicht wirklich klar. Sarah ihrerseits möchte zwar James’ Aufmerksamkeit erlangen, fühlt sich zunächst aber eher zum Diener der Bingleys hingezogen …

Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, da ich euch nicht spoilern will. Bis auf kleinere Schwächen in der Charaktertiefe fand ich die handelnden Personen und ihre Beweggründe einigermaßen nachvollziehbar. Ich konnte vor allem mit Mrs Hill und Sarah mitfühlen. Als die Vergangenheit von James aufgedeckt wurde, habe ich auch seinen Charakter liebgewonnen.

Die Darstellung einiger Bennets gefiel mir hingegen weniger gut. Ich gehe zwar vollkommen konform damit, dass es für die Hausmädchen keine schöne Angelegenheit ist, die dreckige Wäsche der Herrschaften zu waschen, mit allen Ausdünstungen und Körperflüssigkeiten, die man sich vorstellen kann. Doch vor allem Elizabeth wurde für meine Begriffe sehr negativ dargestellt. Sie erschien mir sehr sprunghaft in ihrem Wesen. Irgendwie war sie für mich nicht die Elizabeth, die ich durch die Vorlage in Erinnerung hatte. Das mag auch der Beziehung geschuldet sein, die Dienstboten und Herrschaft miteinander verbindet. Doch irgendwie hat mich das gestört …

Mr Collins hingegen wurde etwas positiver als im Original beschrieben und Wickham bekam vollends sein Fett weg. (Achtung Spoiler: Ihm wird sogar eine pädophile Neigung angedichtet. Jedenfalls sehe ich das so, denn er macht sich an Polly ran, die im Buch durchweg als Kind dargestellt wird und deshalb nicht älter als zwölf sein kann. Das habe ich aus dem Original so nicht in Erinnerung.)

Auch für Mr Bennet und Mrs Hill hat sich Jo Baker etwas Besonderes einfallen lassen. Diese Geschichte hat der Beziehung zwischen Mr und Mrs Bennet nochmal eine ganz neue Sichtweise verliehen.

Während der Leser den Hausangestellten durchs Jahr folgt, werden auch immer wieder Parallelen zu »Stolz und Vorurteil« gezogen. Wer Jane Austens Klassiker kennt, weiß stets, an welcher Stelle des Buches er sich gerade befindet. Ich fand dies an einigen Stellen jedoch zu vordergründig. Hier hätte ich es schöner gefunden, wenn es noch mehr im Hintergrund abgelaufen wäre. Das hätte das Buch auch um einiges kürzer gemacht und die langatmige Handlung gestrafft. Wo ich auch schon bei meinem Hauptkritikpunkt wäre: die langgezogene Handlung.

Die Geschichte an sich hat mir zwar gut gefallen, doch sie war an einigen Stellen schlicht weg zu lang(weilig). Vor allem am Anfang passiert einfach nichts. Es wird nur beschrieben, wie sie tagein, tagaus waschen, putzen, gelangweilt am Kamin sitzen und warten, dass die Bennets endlich schlafen gehen. Ich weiß, das Leben der Angestellten war nun einmal so. Und in deren Alltag passierte nicht ständig etwas. Aber hier wäre meiner Meinung nach weniger mehr gewesen. Die Tatsache, dass so ziemlich jeder Tag der Angestellten gleich aussieht, wäre dem Leser auch so klar geworden.

Diese Stellen waren es leider auch, weswegen ich das Buch immer wieder beiseitegelegt und einige Tage nicht mehr angerührt habe. Ich hatte einfach keine richtige Lust weiterzulesen. Doch dann wuchs wieder die Neugier, zu erfahren, wie es mit den Charakteren weitergeht, und dann habe ich es doch wieder zur Hand genommen. Denn gegen die Geschichte kann man im Großen und Ganzen nichts sagen. Alle offenen Fragen wurden aufgelöst und vor allem die Passagen zu James’ Vergangenheit haben seinem Handeln einen Sinn gegeben.

Dem Ende der Geschichte stehe ich etwas zwiegespalten gegenüber: Jo Baker ließ die Handlung zwar über das Ende der Vorlage hinauslaufen, doch auch hier war es mir zu langatmig. Das »richtige« Ende war mir dann aber wiederum zu kurz. Das darauffolgende Kapitel »Finis« erscheint abschließend wie ein Epilog. Der Leser erfährt, wie es mit den Figuren weitergeht, was das sehr abrupte Ende von vorher wieder etwas relativiert. Wie ihr seht, hatte ich hier eher gemischte Gefühle.

Der Schreibstil von Jo Baker war flüssig und leicht zu lesen, an einigen Stellen musste ich sogar schmunzeln und ich wurde an den unterschwelligen Humor von Jane Austen erinnert. Dennoch kommt Bakers Stil nicht ans Original heran, aber das muss er auch gar nicht. Bakers Stil hatte etwas Eigenes, was ich sehr mochte.

Fazit:

Wer gerne einen sehr gut recherchierten, historischen Roman über das Leben und Schaffen der Dienstboten des frühen 19. Jahrhunderts lesen möchte, ist mit diesem Roman gut beraten. Denn dass die Autorin hierfür sehr viel recherchiert hat, wurde beim Lesen sehr deutlich. Manchmal kam es mir sogar so vor, als wolle sie unbedingt ihr ganzes Wissen in dieses Buch quetschen. Die Geschichte und die Figuren gingen dabei leider manchmal etwas unter. Wer einen Roman à la Jane Austen erwartet, der wird deshalb leider etwas enttäuscht. Für sich genommen ist die Geschichte jedoch lesenswert, wenn auch sehr langatmig. Als Sommer-Schmöker aber durchaus passabel.

Haarseife – was ist das?

Haarseife – was ist das? Trotz der Vorbereitung meiner Haare auf die Wäsche mit Haarseife waren die ersten Versuche damit nicht sehr zufriedenstellend. Meine Längen waren verklebt und fühlten sich, gelinde gesagt, eklig an. Aber meiner Kopfhaut ging es besser. Also begann ich, herumzuexperimentieren und meine Waschtechnik zu ändern. So fand ich bald die drei wichtigsten Grundsätze beim Waschen mit Haarseife für mich heraus:

Trotz der Vorbereitung meiner Haare auf die Wäsche mit Haarseife waren die ersten Versuche damit nicht sehr zufriedenstellend. Meine Längen waren verklebt und fühlten sich, gelinde gesagt, eklig an. Aber meiner Kopfhaut ging es besser. Also begann ich, herumzuexperimentieren und meine Waschtechnik zu ändern. So fand ich bald die drei wichtigsten Grundsätze beim Waschen mit Haarseife für mich heraus: