Wie bereits im letzten Blogpost erwähnt, soll es auch heute nochmal um das Thema »Spannung« gehen – genauer um Spannungsbögen und Spannungskurven. Einigen von euch kommen jetzt vielleicht Gedanken in den Sinn, wie: »Den Mist habe ich schon im Deutschunterricht nicht verstanden.« Oder: »Das ist doch langweilig.« Und: »Das brauche ich nicht.« Wenn ihr tatsächlich so denkt, kann ich euch beruhigen. Auch ich finde, dass es spannendere Themen gibt. Doch das Verständnis solcher literaturwissenschaftlichen und eher theoretischen Konstrukte führt dazu, dass ihr spannende Geschichten schreiben könnt. Der Spannungsbogen ist Voraussetzung dafür, dass es eine Handlung, Aufs und Abs, Herausforderungen, Siege und Niederlagen gibt. Erst das macht eure Geschichte so richtig interessant. Und deshalb ist es so wichtig, sich auch mit theoretischen, zunächst langweilig erscheinenden Themen auseinanderzusetzen.

Spannungsbogen und Spannungskurve – ist das nicht dasselbe?

Zugegeben, auf den ersten Blick scheinen die beiden Begriffe für ein und dasselbe zu stehen. Doch in Wahrheit lassen sich kleine, aber feine Unterschiede zwischen beiden ausmachen.

Der Spannungsbogen

Wie bereits im letzten Blogpost erwähnt, ist eine Grundvoraussetzung für Spannung die Beantwortung der zentralen Frage, um die es in der Geschichte geht. Der Leser muss verstehen, welches Ziel erreicht werden soll, damit er die Umstände nachvollziehen kann, die es dem Helden auf seinem Weg so schwer machen.

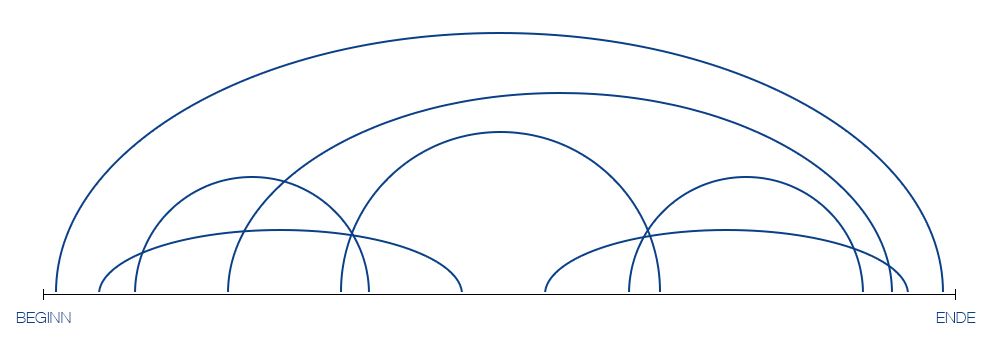

Der Spannungsbogen bezeichnet genau diesen Aufbau, das Steigen und Abfallen der Handlung in einer Geschichte. In der Regel wird er als Halbkreis dargestellt. Für Kurzgeschichten reicht normalerweise ein einzelner Spannungsbogen aus, der die gesamte Handlung abdeckt:

Im Verlauf von längeren Geschichten gibt es jedoch mehrere Fragen und kleine Zwischenziele, die noch vor der zentralen Frage beantwortet bzw. erreicht werden sollten. Wie langweilig wäre es, in einem Roman, der in der Regel mehrere Hundert Seiten umfasst, der Beantwortung von nur einer einzigen Frage nachzujagen? Selbst der geduldigste Leser würde wohl solch ein Buch irgendwann weglegen und nicht mehr anrühren. Viel spannender ist es, den Leser durch das Auftauchen neuer Fragen und das Erhalten von Antworten in ein Wechselbad der Gefühle zu schicken.

Solche zusätzlichen Fragen lassen neben dem großen Spannungsbogen viele kleine Spannungsbögen entstehen. Diese sollten aber am besten nicht nacheinander auftauchen, sondern sich gegenseitig überlappen. Auf diese Weise gibt es immer einige offene Fragen, die für Spannung sorgen:

Um für noch mehr Spannung zu sorgen, kann man auch noch Cliffhanger einbauen. Das heißt, ihr führt einen der kleinen Spannungsbögen bis kurz vor die Auflösung, unterbrecht die Szene und arbeitet mit einem anderen Spannungsbogen weiter. So könnt ihr die Antwort des ersten Spannungsbogens hinauszögern und später an den Punkt der Unterbrechung zurückkehren, um dem Leser die Antwort zu liefern. Dieses Verfahren ist besonders in Fernsehserien beliebt: Am Ende einer Folge wird eine der Figuren in einer großen Gefahr schwebend zurückgelassen. Die Zuschauer möchten nun unbedingt wissen, wie es weitergeht, müssen jedoch bis zur nächsten Folge warten. Auch die Geschichte muss weitergelesen werden, damit man als Leser erfährt, wie es weitergeht.

Die Spannungskurve

Die Spannungskurve meint in der Regel den Verlauf der Spannung in einer Geschichte. Wenn man sich eine solche Kurve visualisiert, wäre sie zackig, da die Spannung innerhalb einer Geschichte unterschiedlich ausgeprägt ist. Dabei werden die Szenen am besten so gestaltet, dass für den Leser sowohl der positive als auch der negative Ausgang der Geschichte offenbleibt. Der Wechsel zwischen positiven und negativen Ereignissen, Hoffnung und Angst, Rettung und Gefahr, passiert dabei abwechselnd und sollte sorgfältig ausbalanciert sein. Beides, die Aussicht auf Rettung sowie der drohende Untergang, sollte dabei gleich stark und gleich wahrscheinlich sein und sich im Laufe der Geschichte steigern:

Dieses Hin und Her ist es auch, das den Erzählrhythmus der Geschichte formt. Bei langen Texten ist es einerseits zu kompliziert und andererseits nicht auf die Bedürfnisse der Leser zugeschnitten, wenn man die Spannung die gesamte Zeit hochhält. Eine gute Geschichte braucht Verschnaufpausen, in denen auch der Leser entspannen kann, bevor die Spannung durch das Zusteuern auf eine Katastrophe erneut steigt.

Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Entwickeln spannender Geschichten. Mithilfe von Spannungsbögen und Spannungskurven wird euch das nun hoffentlich etwas leichter fallen. Ich freue mich, von euch zu hören.

Eure Verena